匈奴について

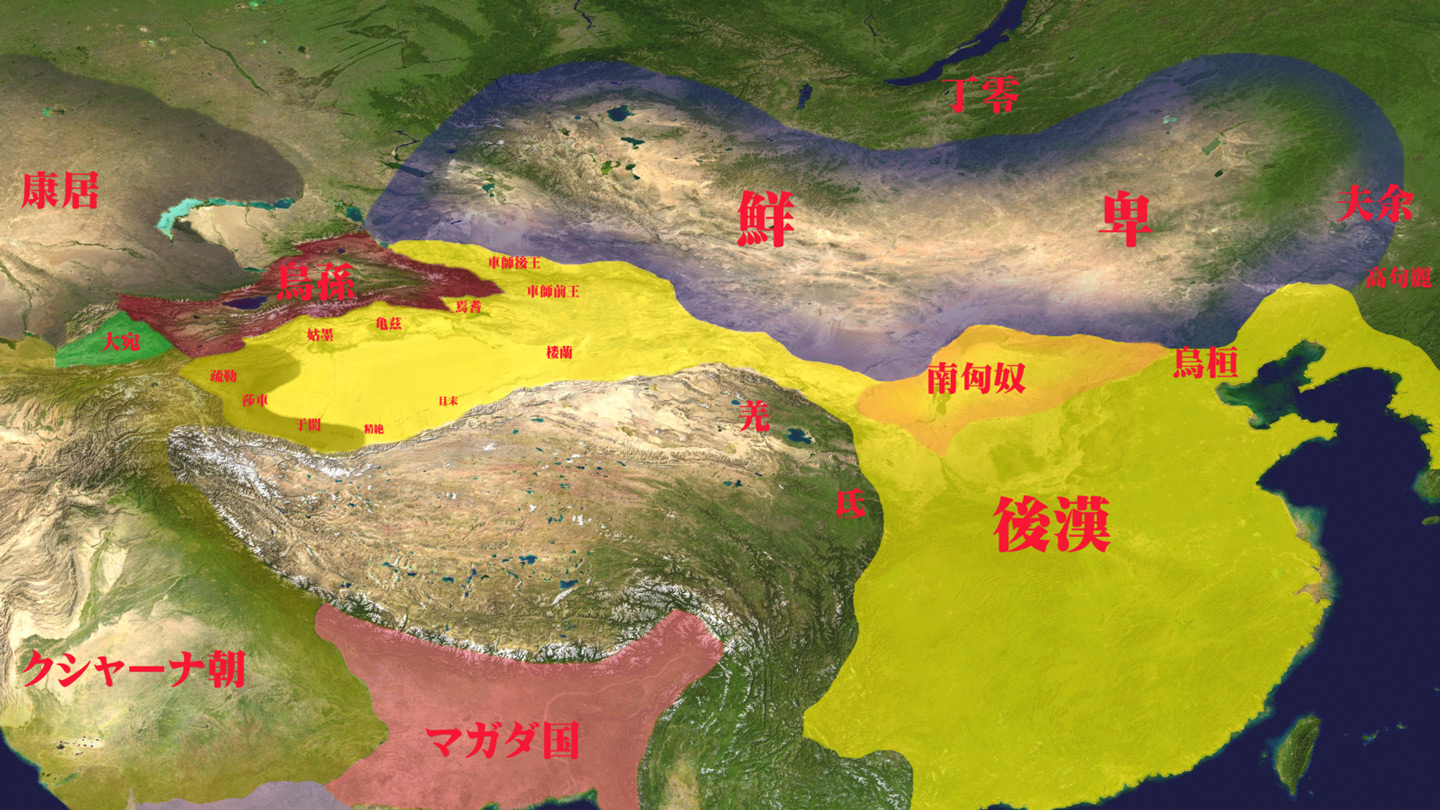

匈奴はモンゴル高原にあって漢民族の農耕社会を脅かした遊牧騎馬民族。前3世紀末、強大な匈奴帝国を建設し、漢を圧迫した。漢の武帝に制圧され、紀元後1世紀頃東西に分裂する。その後も分裂を繰り返したが、そのうちの南匈奴は五胡の一つとして勢力を回復し、4世紀には華北を支配したが、次第に漢民族に同化した。なお西方に移動した北匈奴は、フン人となったとの説もある。

中国の北方民族のなかで、モンゴル高原で遊牧生活を送っていた匈奴は、秦の始皇帝が中国を統一した前3世紀の終わりごろ、部族統一をなしとげ強力な国家を形成していた。彼らは騎馬遊牧民で馬上から弓を射ながらの攻撃は農耕民である漢民族の脅威となっていた。始皇帝は前215年、将軍蒙恬を派遣し、匈奴の勢力をオルドス地方から追い払い、またその南下に備えて万里の長城を建設した。また、都の咸陽から黄河の北岸の九原の近くまで軍用道路として「直道」を開通させた。

匈奴帝国

匈奴はいったん勢力が衰えたが、中国本土で項羽と劉邦が争っている間に勢力を盛り返し、冒頓単于のもとで強大な遊牧国家を形成、東の「東胡」と西の「月氏」を征服して「匈奴帝国」を実現させた。 前200年、漢の高祖(劉邦)は匈奴帝国の冒頓単于と平城で戦って敗れ、漢宗室の女性を公主(天子の娘)として単于の妻とし、毎年一定の贈り物を匈奴の王に贈るという屈辱的な和を結んでいる。それ以降漢と匈奴帝国は対等な外交関係をとることとなった。

漢の武帝の匈奴制圧

一転して武帝は対匈奴強攻策に出て、前129年以来、衛青、霍去病(かくきょへい)らの諸将軍に大軍をつけて討伐軍を送り、匈奴を圧迫し、西域に進出した。また匈奴を挟撃する目的で張騫を大月氏国に派遣した。この武帝によるたび重なる討伐を受けたため、匈奴は次第に衰退し、紀元後1世紀頃には東西に分裂する。

匈奴の東西分裂

漢王朝は冊封体制をとり、周辺国の君主の王号を認め、それぞれ印綬を与えていたが、前漢に代わって新王朝を建てた王莽は異民族の君主をすべて王から侯に格下げした。匈奴の単于に対しては、それまで「匈奴単于璽」の印綬を与え、単于の号を王よりも上位としていたのが、王莽は「新匈奴単于章」と改め、国号の新を加え、国璽ではなく単なる印章としてしまった。匈奴の単于は強く反発してそれまでの和親を破り、西域諸国に侵攻するようになり、西域諸国の中にもそれに同調するものもあらわれた。

王莽の新に代わった後漢の光武帝は和親の回復を求めたが、匈奴は応じようとせず、対立は深まった。ところが、匈奴側に内部分裂が起こり、後漢に有利に展開することとなった。呼韓邪単于の孫の代の単于の時、単于位をめぐる争いが生じ、日逐王比という者が単于になれないことを不満として48年に後漢王朝に降伏してきたのだった。これによって匈奴は南北に分裂し、南匈奴は後漢の庇護を受け、北匈奴は対立することとなる。

匈奴の南北分裂

漢王朝は冊封体制をとり、周辺国の君主の王号を認め、それぞれ印綬を与えていたが、前漢に代わって新王朝を建てた王莽は異民族の君主をすべて王から侯に格下げした。匈奴の単于に対しては、それまで「匈奴単于璽」の印綬を与え、単于の号を王よりも上位としていたのが、王莽は「新匈奴単于章」と改め、国号の新を加え、国璽ではなく単なる印章としてしまった。匈奴の単于は強く反発してそれまでの和親を破り、西域諸国に侵攻するようになり、西域諸国の中にもそれに同調するものもあらわれた。

王莽の新に代わった後漢の光武帝は和親の回復を求めたが、匈奴は応じようとせず、対立は深まった。ところが、匈奴側に内部分裂が起こり、後漢に有利に展開することとなった。呼韓邪単于の孫の代の単于の時、単于位をめぐる争いが生じ、日逐王比という者が単于になれないことを不満として48年に後漢王朝に降伏してきたのだった。これによって匈奴は南北に分裂し、南匈奴は後漢の庇護を受け、北匈奴は対立することとなる。

匈奴帝国の崩壊とその後のモンゴル高原

北匈奴はモンゴル高原に残ったが、後漢と結んだ南匈奴が、モンゴル高原東方にいた烏桓(うがん。烏丸とも書くモンゴル系遊牧民)、鮮卑、南方の丁零などの遊牧民とともに北匈奴を攻撃し、87年には単于が鮮卑に殺害され、91年にはその本拠も奪われた。匈奴帝国は実質的に姿を消した。その一部がさらに西進し、ヨーロッパに現れてフン人となった、という説が有力であるが、まだ確定していない。 → 北匈奴の項を参照。

匈奴帝国が崩壊した1世紀末以後のモンゴル高原には、東部を本拠とした鮮卑(トルコ系またはモンゴル系)が有力となり、後漢末の混乱で亡命してきた漢人を受け容れて漢化しながら、しばしば中国本土に侵攻するようになる。一方、南匈奴は後漢に服属して以来、中国の北辺に移動して定住し、五胡の一つとされ、晋の八王の乱に乗じて、華北に進出し、五胡十六国時代の趙、北涼、漢、夏などを建国した。華北が鮮卑族の北魏によって統一されるとそれに服属し、同化していった。

五胡十六国時代の匈奴

南匈奴は後漢の支配のもと山西省各地で部族ごとに生活していたが、魏の曹操がこの地を制圧すると、地域ごとに左・右・南・北・中の五部に分割して統治された。実際には奴隷として人身売買される境遇にあった。3世紀末、晋で八王の乱が起こると匈奴はその軍事力を利用されるようになった。匈奴の自主性回復の好機と捉えた劉淵は匈奴の兵5万を結集して、304年、漢王を称して独立し(漢王を称したのは、東晋に奪われた漢王朝を復活させることを標榜したため)、山西で建国、漢の高祖を名乗った。これが五胡十六国時代の幕開けとなった。その弟の劉聡は316年、洛陽を陥れ西晋を滅ぼす(永嘉の乱)。この漢は、319年に国号を趙に代える(前趙)。前趙は、後に羯人の石勒が建てた後趙に併合される。

モンゴル帝国

13世紀初め、チンギス=ハンがモンゴル人とその周辺民族を統合した遊牧帝国。急速にその勢力を伸ばし、13世紀後半までにはユーラシア大陸の東西に及ぶ、世界史上で最も広大な領土を持つ帝国となった。チンギス=ハンはそれ以前からの遊牧民の君主の称号であるハンを称したが、第二代のオゴタイ(オゴデイ)からはチンギス=ハンの血統をひくものの中から、一族の有力者会議であるクリルタイによって推戴されたものが「ハーン」(実際の音はカアンに近い)と称し、それ以降も継承された。この「ハーン」はいわば皇帝を意味する称号であり,一般の王族の称号である「ハン」と区別されたので「大ハーン」とも言われる。

短命だった第3代のグュクを除き、モンケ以下のモンゴル帝室の本家継承者はいずれも大ハーンを称し、それ以外の地方政権であるウルスの主張は単に「ハン(カン)」と呼ばれるので、大カーンであったオゴタイやフビライをを「オゴタイ=ハン」とか「フビライ=ハン」と表記するのは正しくないこととなる。

領土の拡大

第2代のオゴタイ(オゴデイ)は1234年、金を滅ぼし、都をカラコルムに定め、バトゥをヨーロッパ遠征に派遣した。バトゥの軍はロシアの地に侵入して1240年にキエフ公国を滅ぼし、さらに部隊をポーランドやハンガリーにまで進め、キリスト教世界に大きな脅威を与え、1241年にはワールシュタットの戦いでポーランド・ドイツ連合軍を撃破した。しかし、オゴタイが死去したためバトゥは帰途につき、モンゴルの支配はロシアまでにとどまった。

第4代のモンケの時には、弟のフビライをチベット、さらに雲南方面に派遣して大理を滅ぼした。

モンゴルの西アジア征服

モンケは、弟のフラグを1253年から西アジア遠征に派遣した。すでにイラン方面は、チンギス=ハンの遠征によってモンゴルの勢力下に入っており、オゴタイ時代にはイラン総督府が置かれ、ホラーサーンやカスピ海南岸を抑え、アゼルバイジャンからカフカス地方、アナトリアにもモンゴル軍駐屯部隊が活動していた。さらにモンケ=ハンはアフガニスタンからインド方面への進出も構想していたようである。

フラグの西アジア遠征

フラグはまず1256年には北部イランの暗殺教団を制圧、さらに南下してイラクに入り、1258年にバクダードを占領し、アッバース朝を滅ぼした。こうしてイラン高原からメソポタミアを制圧し、敵対する勢力はエジプトのマムルーク朝の勢力の及ぶシリアだけとなった。しかし、1259年にモンケが急死したため、フラグはシリア計略は部将キトブカにまかせモンゴル帰還をめざしたが、フビライの大ハーン選出の知らせを受けてイラン北方にとどまり、1260年、イル=ハン国を建国した。

キトブカは第6回十字軍とも協力して1260年、ダマスクスを占領。さらにエジプトのマムルーク朝遠征に向かったが、同1260年、アインジャールートの戦いで、クトゥズとバイバルスの率いるマムルーク朝軍に敗れ後退、モンゴル帝国の西アジア攻略は終わり、イランからメソポタミアにかけてはイル=ハン国が支配することとなった。

フビライの権力集中

アリクブケとの抗争 第4代モンケが1259年に急死(伝染病であったらしい)すると、弟のフビラ(クビライ)が出征先の開平府で開かれたクリルタイで大ハーンに選ばれたが、本国のカラコルムに残っていた勢力はそれとは別に末弟のアリクブケを選出、これによってモンゴル帝国には同時に二人の大ハーンが存在する事態となった。両者の争いは1264年にフビライの勝利に終わり、権力を集中させたフビライは同年、都を中都とすることを宣言した。

元と大都

フビライは1271年にモンゴルと中国にまたがる領土を,中国風の王朝名として元と称すること年、(大モンゴル国、大元)とし、翌年には中都を大都と改めた(現在の北京)。モンゴル帝国全体では、元は正式には大元ウルスと言われ、その他のウルス(ハン国)を統合する権力が与えられた。この時点ではその支配はもと金の支配した華北に限られ、華南は南宋が支配していた。また都は大都(現北京)であったが、これは冬の間の都であり、夏の間は内モンゴルの上都を都とする両京制であった。モンゴル人による中国統治については元を参照。

フビライの征服活動

フビライは華南遠征を再開して中国全土支配に乗りだし、1276年に南宋を滅ぼして中国を統一して氏はすることになった。この征服活動と並行して、朝鮮半島の高麗を属国とし、1274年と1281年の二度にわたる日本遠征(元寇)など周辺諸国にも遠征軍を派遣した。元の遠征活動ハイドゥの乱 このフビライ政権に対して、オゴタイの孫にあたるハイドゥは常に反抗心を持ち、1266年から中央アジアを拠点として度々反乱を起こしていた。

フビライの死去(1294年)後には元に対する攻撃を強め、1300年から翌年にかけて、大軍を率いてモンゴル高原に侵攻し、元の第6代大ハーンのテムル(成宗)と戦った。しかしその戦中に1301年にハイドゥが戦死し、その子たちも1305年に降伏して終結した。この長期にわたるモンゴル帝国の内紛をハイドゥの乱といっている。その後は各ハン国も宗家の元に服属し、「タタールの平和」(パクス=モンゴリカ)が実現し、元の第2代皇帝成宗の時に元は全盛期となった。

ウルスの分立

ハイドゥの乱を鎮圧したことによって、14世紀初頭に元とそれぞれのウルスから構成するモンゴル帝国は一定の安定期を迎えた。モンゴル帝国は大元を宗主として、フラグの建国したイル=ハン国、バトゥの建国したキプチャク=ハン国、チャガタイを祖とするチャガタイ=ハン国の3ハン国(ウルス)によって構成されることとなった。これはあくまで大元ウルスである元の皇帝がモンゴル人支配地全域への宗主権をもっており、モンゴル帝国としての一体性は維持されていた。ユーラシア大陸全域のこの安定期をタタールの平和といもいう。

現在は「4ハン国に分裂」とは言わない かつてはイル=ハン国、キプチャク=ハン国、チャガタイ=ハン国と共に、オゴタイを祖とするオゴタイ=ハン国があり、「4ハン国」と言われ、またそれぞれが独立性が高くモンゴル帝国は分裂した、と説明されていたが、現在はオゴタイ=ハン国の実体は無かったとされ、3ハン国とする説が有力である。山川出版社の『詳説世界史』も06年度改訂版から、「4ハン国」と 「オゴタイ=ハン国」の記述が消滅した。また、3ハン国は互いに対立することもあったが、いずれも元を宗主国としているので、モンゴル帝国としての一体性は維持されており、これをもってモンゴル帝国の分裂とは言わなくなっている。しかし、西方のハン国は次第に独自性を強め、イル=ハン国やキプチャク=ハン国はイスラーム化していった。

ユーラシアの東西交渉

広大なモンゴル帝国は、首都カラコルムを中心に駅伝制度(站赤、ジャムチ)が整備され、ウイグル人、トルコ人、イスラーム教徒などの商業活動が広く展開された。ヨーロッパは十字軍の展開されていた時代の後半にあたり、ポーランド・ドイツへのモンゴルの侵入は大きな脅威となったが、西アジア方面ではイスラーム勢力と対抗上、モンゴル帝国とも結ぶ動きもあった。そのような中から、13世紀の後半にはローマ教皇インノケンティウス4世によって派遣されたカルピニ、フランス王ルイ9世の時のルブルックらようにモンゴルに達した者もおり、またイタリアの商人マルコ=ポーロは元の大都に赴き、フビライ=ハンに仕えるなど、東西交渉が活発になった。

元の滅亡

14世紀には、元では大ハ-ンの地位をめぐる内紛が続いて安定せず、またチベット仏教保護による財政難、交鈔の濫発による経済の混乱などのために社会の不安定が続き、漢民族のモンゴル人支配に対する反発も強まった。1351年に白蓮教徒という民間宗教の団体の反乱から始まった紅巾の乱が拡大し、その混乱の中で、1368年に南京に成立した明朝が、軍を北上させると元は大都を放棄して元は滅亡し、モンゴル高原に後退した。

モンゴル帝国の残照

また、キプチャク=ハン国では15世紀末にモスクワ大公国が自立し、チャガタイ=ハン国では14世紀にティムールが台頭するなど、モンゴル帝国のユーラシア支配は終わりを告げた。しかし、中央アジアのティムール帝国やインドを支配したムガル帝国はいずれもチンギス=ハンの後継者をもって自認し、モンゴル帝国を継承したことを権威の拠り所としている。